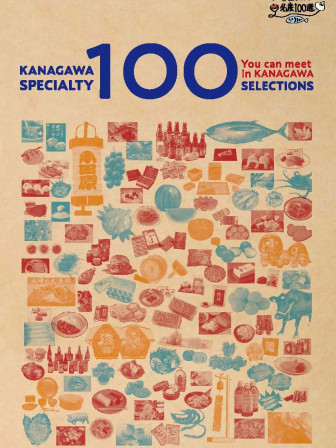

Famous Products from Kanagawa

"Kanagawa's Top 100 Specialties" is widely publicized inside and outside the prefecture as an element of Kanagawa's tourism attraction, and aims to contribute to tourism promotion. The prefecture selects fishery products based on recommendations from the citizens of the prefecture and various organizations.

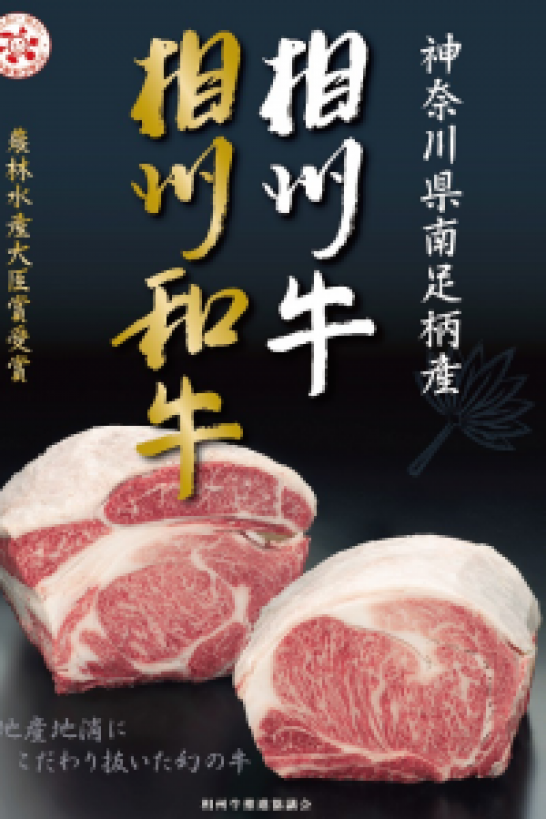

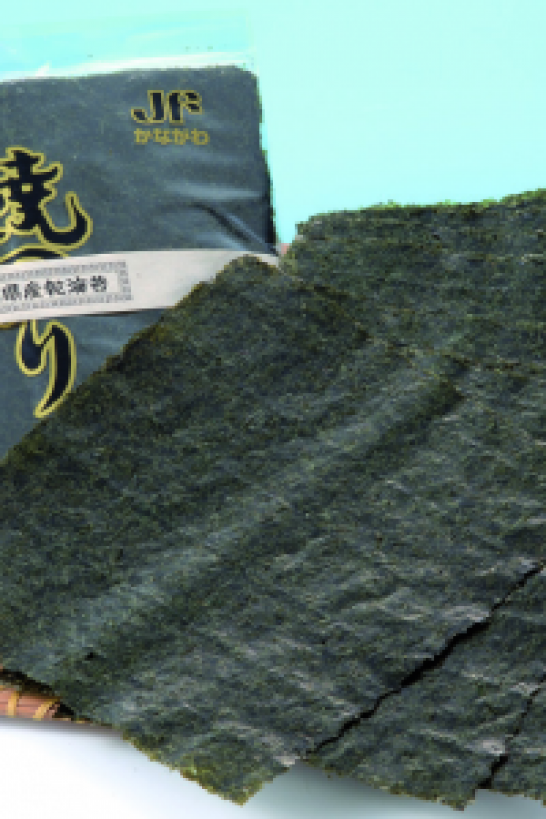

Kanagawa‘s 100 Famous Products

Learn all about Kanagawa’s local dishes and find your local delicacy